- Просмотров: 300

Арсен Титов имя в уральской, да и в российской литературе известное и знаковое. Арсен Борисович родился в 1948 году в Бирском районе Башкирской АССР, по предкам – грузин, окончил исторический факультет Уральского государственного университета, много лет занимался живописью.

К литературному труду обратился в 33 года, автор трёх романов, нескольких сборников новелл и повестей (26 отдельных изданий прозы), переводчик с грузинского.

Лауреат Международной литературной премии «Ясная Поляна», Международного кинофорума «Золотой Витязь», Всероссийских премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и Генералиссимуса А.В. Суворова, дважды лауреат Премии губернатора Свердловской области и других. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «15 лет вывода советских войск из ДРА», «За гуманизм и служение России» и другими.

Член Союза российских писателей, председатель Екатеринбургского отделения СРП, сопредседатель СРП, сопредседатель Ассоциации писателей Урала и Сибири. Живёт в Екатеринбурге.

Сегодня мы расскажем о новых книгах, подаренных писателем нашей библиотеке.

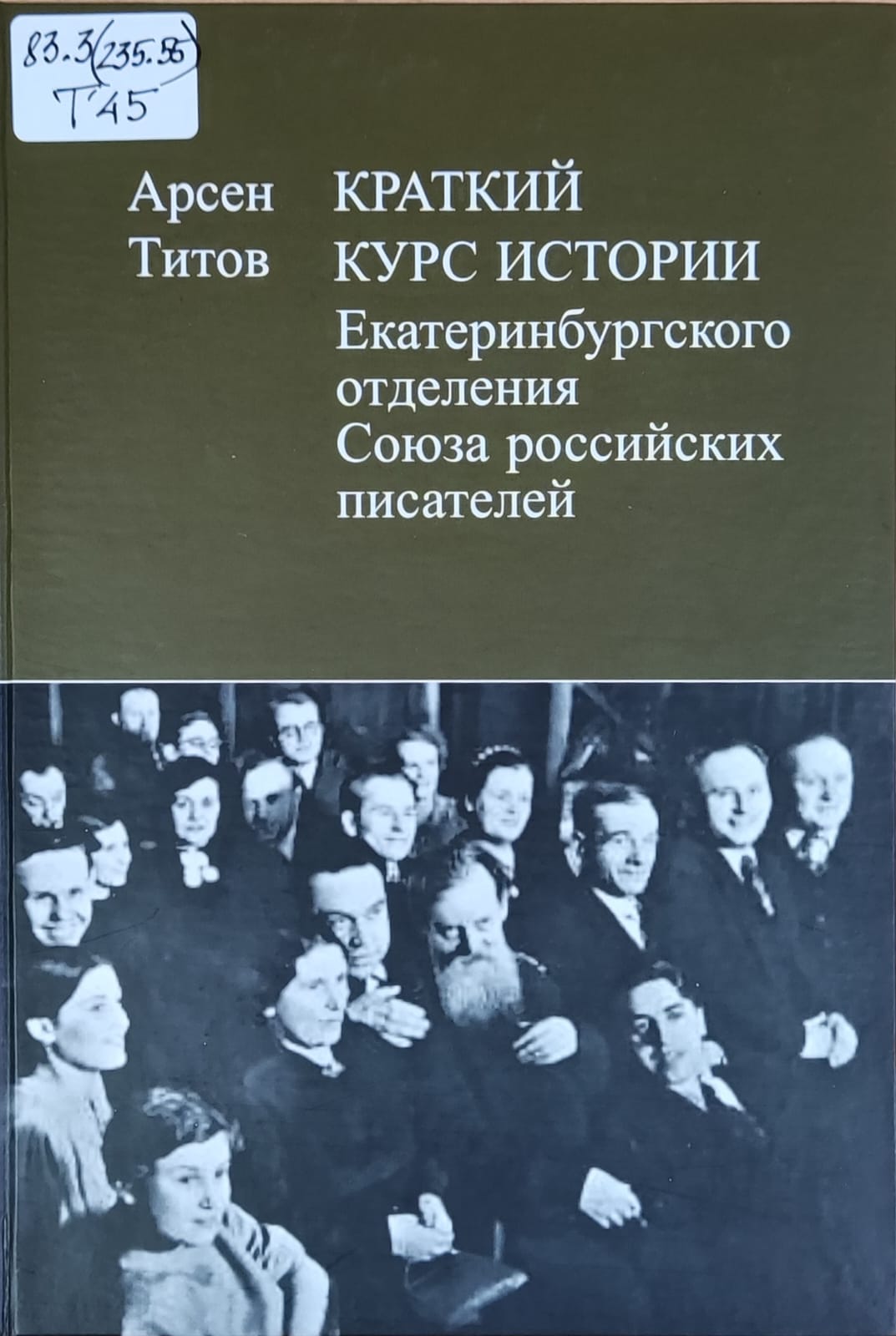

Краткий курс истории Екатеринбургского отделения Союза российских писателей. Книга написана на основательном и  фундаментальном архивном и фактографическом материале, обработанном с высшей степенью добросовестности. Чего стоят одни только «списки кораблей», то есть имен и фамилий членов Союза, биографий, дат, названий литобъединений, статистических данных, цитаты из различных постановлений, отчетов и циркуляров и т.д.

фундаментальном архивном и фактографическом материале, обработанном с высшей степенью добросовестности. Чего стоят одни только «списки кораблей», то есть имен и фамилий членов Союза, биографий, дат, названий литобъединений, статистических данных, цитаты из различных постановлений, отчетов и циркуляров и т.д.

Читается «Краткая история…» с большим увлечением, обеспеченным выдерживанием хрупкого баланса между объективным и субъективным («писать историю — это все-таки занимать личную позицию и, конечно, за эту позицию быть в ответе, то есть все-таки быть судьей») в логике повествования — уважения к фактам и индивидуальной художественности их изложения и трактовки. Читатель, знакомый с прозой Титова, с первых страниц расслышит неповторимую, переливающуюся то добродушной шуткой, то горькой иронией «летописную» интонацию автора «Повести Букейских лет» и «Старогрузинских новелл».

Одна из доминант авторской интонации, ирония, нередко на страницах книги окрашивается в печальные тона. Причин тому немало. Это и отсутствие профессии «писатель» и, соответственно, унизительное во многих отношениях нахождение представителей этого неблагодарного, но благородного ремесла «вне правового поля», бедственность материального положения писателей. Это и недостаток государственной заботы, сложности взаимодействия с литературными (и не только) чиновниками и функционерами, постоянное существование на грани и прискорбная читательская индифферентность вкупе с отсутствием у современного писателя (в отличие, например, от «сороковых, роковых») выхода к своей аудитории, размытостью критериев профессионализма и т.д. При этом Титов нигде не позволяет себе срываться в пустопорожнее нытье.

«Краткая история…» пронизана духом уважения и преемственности по отношению к «старшим товарищам» без всякой при этом их идеализации. Титов кропотливо, с полным погружением реконструирует личности, судьбы, художественные миры тех, кто вел и направлял движение Союза российских писателей в Свердловске, а потом в Екатеринбурге.

Среди героев книги известные на Урале и за его пределами (многие, увы, недостаточно) прозаики, поэты, критики: Борис Ручьев, Николай Никонов, Вадим Очеретин, Александр Чуманов, Алексей Решетов, Герман Дробиз, Геннадий Бокарев, Венедикт Станцев, Валентин Лукьянин и многие другие. Отдельная и весомая часть книги посвящена уральским писателям-фронтовикам. И, конечно же, не обойдена фигура Павла Петровича Бажова — приводятся, в частности, любопытнейшие выдержки из его эпистолярного наследия. Оценивая поступки своих героев, Титов не забывает учитывать контекст времени, вживается в него, создавая полноценный, объемный и многослойный образ эпохи в свете заявленной и неизменной писательской «проблематики» и в многочисленных перекличках с днем сегодняшним.

«Переводы с грузинского» и «Стихи молодого Важа» (переводы стихов Важа Пшавела).

О национальной культуре мы лучше всего узнаём из литературных текстов. Читаем, и начинаем по-новому понимать народ... Стать мостиком от автора к читателю — в этом искусство переводчика и писателя Арсена Титова, одного из составителей вышедшего недавно «Литературного альманаха народов Урала». Благодаря ему можно прикоснуться к грузинской поэзии на русском языке.

— Мой прадедушка был командиром гарнизона во времена Грузинской войны, — рассказывает Арсен Борисович. — Женился там на местной дворянке... Грузинской крови во мне немного, но бурлит и кипит она очень сильно. Поэтому и взялся я переводить эти тексты на русский — они мне нравятся, я хочу подарить их другим. Но мало просто знать язык. Важно понимать и чувствовать культуру народа. Иначе попросту не поймёшь всей глубины текста. Да, есть те, кто переводит чисто механически. Подставит вместо грузинских слов русские — готово! Но есть тонкости, которые надо знать и отражать в тексте. Это на уровне ощущений. Я бы назвал это внутренней стрункой. Или ароматом, вкусом языка. Если не чувствуешь — не берись. Надо знать его изнутри, понимать, принимать. И любить.

Статья «Георгиевский трактат», изданная отдельным сборником. В предисловии автор пишет: «Наша тема – тема подписания одного исторического документа между Россией и Грузией в далеком 1783 году, тема, несмотря на свою древность, остро обсуждаемая до сих пор. И называется этот документ Георгиевский трактат.

И суть этого документа в том, что царь Восточной Грузии, более точно, царь Картли-Кахетинского государства Ираклий Второй предложил свое государство под защиту России, что и было скреплено договором на вечные времена.

И теперь потомки, как говорится, ломают копья вокруг этого договора, доказывая один другому, что этот договор принес Грузии последующую катастрофу, или то, что этот договор стал началом спасения Грузии с ее культурой, верой, языком от исчезновения под непрерывной и многосотлетней агрессией соседей – Персии, Турции и дагестанских феодалов.

Не остались безучастными к этому событию и мы, автор сего».

История взаимоотношений двух народов, двух государств, не может не интересовать нас, потому что в бесконечных переписываниях истории можно потерять главное – настоящие дух и букву времени…